РУССКАЯ КЛАССИКА

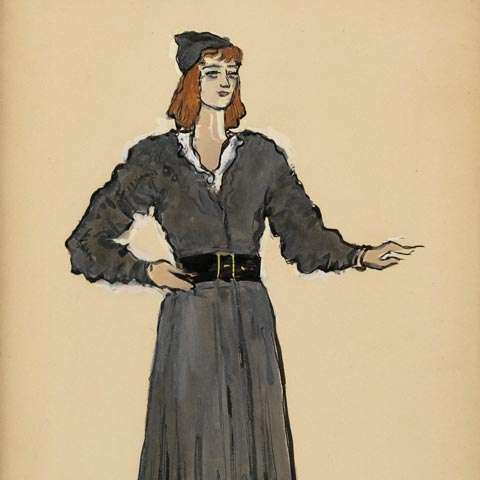

КОРОВИН Константин Алексеевич (1861–1939) Эскиз костюма Григория Отрепьева к опере «Борис Годунов». 1934. Бумага на картоне, акварель, гуашь, белила, тушь. 38,8 × 27

Подписная акварель Константина Коровина сделана к постановке «Бориса Годунова» в парижском театре Шатле. Происходит из собрания оперного тенора Григория Ивановича Раисова (Grégoire Raïssoff), который работал с художником в русских, а потом в европейских театрах в 1920–30‑х годах. Раисов был исполнителем роли Шуйского в постановках «Бориса Годунова». Сама акварель была ранее известна по фотографии из архива Раисова, который был приобретен Центральным театральным музеем имени Бахрушина. И вот, наконец, эта работа доступна коллекционерам в оригинале.

Григорий Отрепьев — самозванец «Лжедмитрий I» — ключевой персонаж оперы «Борис Годунов». Бойкий по характеру и способный в учебе сын русского дворянина Богдана Отрепьева, был дьяком Чудова монастыря, служил секретарем первого патриарха Московского Иова, какое‑то время служил у бояр Романовых, был писцом в Государственной думе и хорошо знал внутренние уклады царского двора. По одной из версий, влиятельный покровитель, враждующий с Годуновым, выбрал Отрепьева на роль нового царя под видом чудесно спасшегося сына Ивана Грозного для захвата московского трона. Сегодня эта гипотеза подвергается сомнению отдельными историками. В качестве аргумента приводится, в частности, тот, что бояре знали Отрепьева в лицо — ведь он работал писарем в Думе. Аргумент не бесспорный. Вот узнали бы и что? Да и для канвы художественного произведения Пушкина оборот не такой уж и важный. Финал будет один и тот же: народ безмолвствует.

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

ХАРИТОНОВ Александр Васильевич (1931–1993) Пасха. 1970. Планшет из оргалита, масло. 34 × 38

Масло ценного «бисерного периода» Харитонова. Посвящение главному празднику в православии — Светлому Христову Воскресению. Крест и освещенное светом яйцо — это, очевидно, символы смерти и рождения-воскрешения. Сюжет метафорический, композиция выполнена не по иконописному канону. И для Харитонова это как раз характерно. Художник переосмысливал религиозные и мифологические сюжеты, вводил в них новые символы и развивал смыслы.

Харитонов был членом Лианозовской группы. Участвовал в выставке в павильоне «Пчеловодство» 1975 года и в других резонансных выставках «другого искусства». Во времена Горкома на Малой Грузинской Харитонов выставлялся с художниками «двадцатки»: Калининым, Снегуром, Беленком и другими. Сегодня Александр Харитонов входит в число самых дорогих художников неофициального искусства.

Подлинность картины подтверждена экспертным заключением.

ГРОСИЦКИЙ Андрей Борисович (1934–2017) Объект. 1981. Фанера, масло. 33 × 33

Камерная, компактная и очень характерная картина «поэта вещей» Андрея Гросицкого. Художник находил глубинную красоту в разбитых приборах, сломанных предметах, старинных вещах. В его картинах старый двигатель и ржавая лопата превращались то в лаконичный и строгий памятник эпохи, то, наоборот, приобретали бунтарский дух и вырывались за пределы картины. Впрочем, какой бы ни был материальный источник вдохновения, его художественное воплощение всегда было на фантастически качественном уровне. Гросицкий использовал особые фактурные приемы, тени, пастозную живопись. И на выходе — сказочной красоты сложная и неповторимая по технике живопись.

Андрей Гросицкий — московский шестидесятник. Он был участником групповой выставки в павильоне «Дом культуры» на ВДНХ в 1975 году. С 1976 года выставлялся в Горкоме графиков на Малой Грузинской 28. На обороте нашей картины есть авторская подпись, надпись и дата. Картина долгое время находилась в собрании художницы Альбины Воронковой, это был подарок автора.

СНЕГУР Игорь Григорьевич (1935) Красное. Синее. Белое. 1995. Холст, акрил. 60 × 120

Масштабный, метр двадцать, холст нонконформиста Игоря Снегура. Не мягкая линеарная, а резкая, графичная и стремительная живопись. Картина минимум дважды экспонировалась на ретроспективах Снегура — в 2000 и 2011 годах. Неизвестно, вкладывал ли художник этот смысл, но цвета лент по очередности слева направо повторяют цвета российского флага — белый, синий, красный.

Игорь Снегур — участник Таганской выставки и Манежа‑1962. В семидесятых он создал «двадцатку» — группу «20 московских художников» в Горкоме графиков на Малой Грузинской. В разное время в составе «двадцатки» выставлялись Александр Харитонов, Семён Файбисович, Евгений Измайлов, Пётр Беленок, Константин Худяков, Вячеслав Калинин, Сергей Симаков.

КУДРЯШОВ Олег Александрович (1932–2022) Композиция. Доска № 2705. Вариация 3/4. 2007. Бумага, сухая игла, акварель, темпера. 121 × 80

Выставочный, опубликованный Олег Кудряшов. Эту композицию можно найти под номером 6 в каталоге персональной выставки 2007 года. Каталог мы подарим покупателю. Обратите внимание, что в левом нижнем углу вместо привычных цифр 1/1 указан номер 3/4. Обычно это означает тираж. Но в случае Кудряшова есть нюанс. Каждая вещь из четырех по факту уникальна. Технология, как нам рассказали, была такая. Кудряшов рисовал акварель на листе, а потом сверху накладывал металлическую пластину с гравировкой сухой иглой. То есть в нашем случае ту самую доску № 2705. Получается, есть четыре разных композиции с одинаковой офортной частью. Так он делал, по нашим наблюдениям, нечасто.

Олег Кудряшов — новатор, художник нонконформистской культуры, непонятый в СССР. Он эмигрировал в 1974 году, работал в Англии и вернулся в Россию уже в 1997‑м. Перед эмиграцией художник раздарил часть своих работ, а тысячи листов сжег в печи мастерской Андрея Красулина.

КРЯКВИН Юрий Дмитриевич (1948–2021) Труба. Мальта. 2002. Холст, масло. 100 × 80

Эта метровая картина опубликована на странице 53 в роскошном каталоге «Русский музей представляет: Юрий Кряквин». Каталог был напечатан в 2013 году в издательстве Palace Editions. Покупатель картины получит его в подарок. По настроению и яркой палитре картина, очевидно, относится к жизнерадостному циклу Кряквина. Кому‑то это настроение покажется необычным. И понятно почему. Питерский нонконформист Кряквин известен прежде всего своим душераздирающим валаамским циклом и критическими диссидентскими сюжетами. В шестидесятые годы он пользовался покровительством Костаки. Влиятельный Георгий Дионисович знакомил важных коллекционеров с его творчеством. Но в 1972 году Кряквин как турист попал на Валаам, был потрясен жизнью советских отверженных, остался там работать более чем на десять лет и надолго выпал из «обоймы». Впрочем, надолго — не означает навсегда. В 2010‑е годы произошел новый всплеск интереса к творчеству художника, были написаны искусствоведческие статьи, выпущены каталоги, проведены выставки.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

ЛАТЫШЕВ Константин Эдуардович (1966) Сука‑Сука. 2000. Холст, акрил. 120 × 90

Что это? Постмодернистский упрек нравам конца 1990‑х с оммажем на американской «Кока‑Коле»? Впрочем, почему сразу упрек? Может, восхищение.

Латышев — это саркастичный стиль, плакатная лаконичность и фиксация проблем эпохи. Сейчас бы его картины назвали живописными мемами. Двадцать лет назад, еще в старом Интернете, они и были мемами. То, что многие считают народным плакатом «Любишь ли ты, сука, современное искусство так, как люблю его я?» — это на самом деле картина Латышева.

Как часто бывает, то, что вчера считалось интеллектуальным бунтарством на грани приличий, сегодня становится частью вполне респектабельной истории искусства. Бывшего участника группы «Чемпионы мира» чаша эта не миновала. И сегодня работы интеллектуального задиры Константина Латышева находятся в собраниях Третьяковской галереи, Центра Жоржа Помпиду и в важных частных коллекциях.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ЭКСТЕР Александра Александровна (1882–1949) Страница из рукописной книги стихов Сапфо «Поэзии». 1944. Бумага, трафарет, графитный карандаш, гуашь. 33,2 × 25

В 2017 году эта работа участвовала в выставке «Увлечения. Личная коллекция Владимира Спивакова» в Музее русского импрессионизма и опубликована в каталоге на странице 173. Подлинность подтверждена экспертным заключением 2025 года. Александра Экстер — представительница русского авангарда, работавшая в стиле кубофутуризма и ар‑деко. Выставлялась с «Бубновым Валетом», входила в «Супремус» Малевича, после революции эмигрировала, жила в Париже. В 1930 х годах она стала делать рукописные книги — малотиражные серии, иллюстрации в которых были отрисованы вручную. Перед нами как раз одна из таких иллюстраций к лирике Сапфо Митиленской — талантливой древнегреческой поэтессы, жившей в V веке до нашей эры.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии