ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

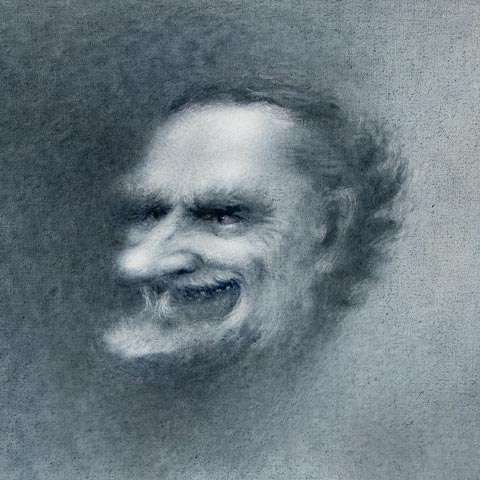

СИТНИКОВ Василий Яковлевич (1915–1987) Автопортрет. 1982. Холст, масло. 86 × 61

Эмоциональный, немного хулиганский автопортрет Ситникова, сделанный уже в американский период. Василий Яковлевич смотрит с него с прищуром, с хитрецой. Портрет опубликован в книге Константина Кузьминского «Житие Василь Яклича Ситникова, написанное и нарисованное им самим». Холст музейного размера, виртуозная живопись, безошибочно узнаваемый стиль, где фоны прорабатывались одежной щеткой с нанесенной краской.

Василий Ситников — корифей московского художественного подполья, авторитет для целого поколения шестидесятников и семидесятников. Удивительно, что Василь Яклич — самоучка, человек без формального художественного образования. При этом он не только сам оставил яркий след в истории неофициального искусства, но и помог раскрыться таланту Владимира Яковлева, Владимира Вейсберга, Александра Харитонова. По легенде, в 1975 году Ситников эмигрировал из СССР с одной авоськой в руках, оставив в стране коллекцию бесценных русских икон. Последние годы жил и работал в Нью-Йорке. К картине прилагается экспертное заключение Валерия Силаева.

КРАСНОПЕВЦЕВ Дмитрий Михайлович (1925–1995) Раскрытая книга и череп. 1947–1949. Холст, масло. 51,3 × 69,3

Перед нами ранний философский Краснопевцев, период его погружения в эстетику голландской живописи 17 века. «Раскрытая книга и череп» по своей драматургии — это классика жанра ванитас. Термин происходит от латинского слова vanitas — «суета, тщеславие». Череп — напоминание о конечности человеческого пути. Книга — символ мудрости. А в левую часть композиции художник поместил икону со своим прямо читаемым символизмом. Подлинность работы подтверждена Александром Ушаковым и Валерием Силаевым.

ШТЕЙНБЕРГ Эдуард Аркадьевич (1937–2012) Композиция А‑Я. 1981. Картон, коллаж, смешанная техника. 45 × 50,5

Гуашь опубликована в книге «Нонконформисты» Натальи Синельниковой на стр. 276. Подлинность подтверждена экспертным заключением Валерия Силаева.

Почему вдруг «А‑Я»? Вряд ли это метафора, отсылающая к азбуке. Наша гипотеза — это посвящение одноименному журналу о современном русском искусстве, который издавался во Франции Игорем Шелковским. Там публиковались репродукции работ и тексты о творчестве художников, оставшихся в СССР. Их тайными тропами переправлял русский редактор Александр Сидоров, скрывавшийся под псевдонимом Алексей Алексеев. Начало 1980‑х, когда была написана эта гуашь, — это как раз период расцвета журнала «А‑Я». Что косвенно подтверждает нашу гипотезу.

ВЕЧТОМОВ Николай Евгеньевич (1923–2007) Закат. 1985. Бумага, акварель, тушь. 97 × 73

Большая, почти метровая акварель на плотной бумаге долгие годы находилась в собрании художницы Лидии Мастерковой, которая хорошо знала Вечтомова. Позже ее приобрел напрямую у художницы известный московский коллекционер. Для своего «Заката» Вечтомов намеренно затемнил палитру. Поэтому коллекционеру нужно учитывать, что этому пейзажу требуется много направленного света. Вдохновенный эстетский «Закат» опубликован в книге «Нонконформисты» Натальи Синельниковой на стр. 572.

ГОРОХОВСКИЙ Эдуард Семёнович (1929–2004) В гостях. 1999. Холст, масло. 97 × 116

Шестидесятник Эдуард Гороховский — изобретатель концепции живописного стиля фотограммы. Его картины — это истории о власти времени. Обычно на его работах растворяющаяся в воздухе стилизованная старая фотография символизирует трагедию исчезающей связи поколений в человеческой памяти. На картинах Гороховского время стирает образ, меняет смыслы и вырывает из памяти обстоятельства прошлого.

Эдуард Гороховский был близок к кругу концептуалистов Группы Сретенского бульвара, куда входили Кабаков, Булатов, Пивоваров, Янкилевский, Чуйков. Картины художника представлены в Русском музее и Третьяковке.

НАИВНОЕ ИСКУССТВО

ЛЮБАРОВ Владимир Семёнович (1944) Двор в деревне. 1990‑е. Холст, масло. 70 × 50

«Двор в деревне» — картина знаменитого Перемиловского цикла Владимира Любарова. Ее можно датировать серединой 1990‑х. Вероятно, картина написана на пятый год жизни художника в деревне Перемилово, расположенной в 160 км от Москвы. В то время это была по-своему очаровательная глушь, которой не коснулась эпоха первоначального накопления капитала. Москвича Любарова подкупила в ней не столько красота природы, сколько искренность и простодушие перемиловских жителей тех лет. Именно в 1990‑е Любаров написал трогательные наивные циклы, которые сегодня образуют его особо ценный период.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии