ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

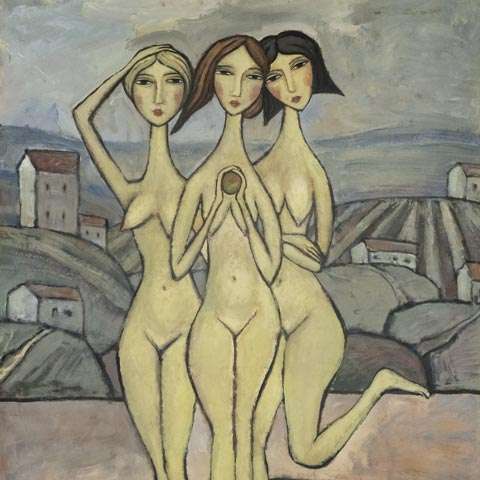

КРОПИВНИЦКИЙ Евгений Леонидович (1893–1979) Весталки. 1963. Оргалит, масло. 89 × 70

Сюжет и образы в этой картине — собирательные, со своими загадками и оммажами. Здесь можно вспомнить иконографию и «Трех граций», и «Суда Париса», и даже статую Венеры Милосской, в утраченной руке которой по легенде было яблоко. Весталками, строго говоря, называли непорочных жриц римской богини Весты, покровительниц семейного очага и хранительниц священного огня. Угасание священного огня в храме Весты считалось предвестником бед для государства. Весталки были неприкосновенны, считались неподкупными. Им доверяли хранение завещаний и множество других тайн. Стать свободными от обета безбрачия и выйти замуж весталки могли лишь через тридцать лет служения. А за серьезные по меркам служения проступки их замуровывали заживо. Впрочем, таких ужасов было раз-два и обчелся за почти тысячелетнюю историю этого института.

Женские образы, обнаженные — это самая узнаваемая и востребованная тема в творчестве художника Евгения Кропивницкого. Рабин, Немухин, Вечтомов звали его Дедом. Еще бы. Кропивницкий — романтик Серебряного века, рисовал, писал стихи, дружил со многими художниками русского авангарда. Своими знаниями и воспоминаниями о том вольном времени он щедро делился с молодыми художниками. За эти посиделки в барачном Лианозово, за разговоры об искусстве, за показы работ друзьям и единомышленникам Кропивницкого исключили из МОСХа и «нарисовали» организацию некой грозной Лианозовской группы. Название это придумали «органы», но оно быстро прижилось, а со временем стало историческим.

Но вернемся к нашей картине. Крупноформатная живопись Кропивницкого в продаже — это большая удача для коллекционеров. На аукционах несложно найти интересные рисунки, реже небольшие картины, а вот большую живопись с узнаваемыми девушками — такое случается раз в несколько лет.

Подлинность картины подтверждена экспертным заключением Валерия Силаева.

РАБИН Оскар Яковлевич (1928–2018) Керосинка для Прилук. 1966. Холст, масло. 69,5 × 99,5

Место в названии картины упомянуто легендарное. За звание «русского Барбизона» до сих пор спорят несколько русских городков и деревень. Одним из самых главных «русских Барбизонов» считается город Таруса, где жили и работали отец и братья Штейнберги, Свешников, Ватагин, Паустовский, Цветаева. А второй «Барбизон» — это как раз деревня Прилуки. Которая, как и Таруса, тоже расположена на берегу Оки. В Прилуках стоял и по-прежнему стоит дом Немухина, доставшийся ему от отца. Художник устроил там летнюю мастерскую, куда к нему приезжали Рухин, Зверев и многие другие художники.

Вот что рассказывал про те времена и места сам Немухин: «Рабин уже с 1957 года приезжал ко мне в Прилуки. Вместе ходили за молоком по два километра. Говорили о жизни, о проблемах искусства. Вообще, я со временем создал этакий Барбизон в Прилуках: кроме Рабина пригласил туда Лидию Мастеркову, Николая Вечтомова, Дмитрия Плавинского. Какое-то время там жили Юрий Злотников, Борис Свешников, Александр Харитонов. В Прилуках проживали Федор Федорович Платов, художник 1930‑х годов, Грицай, Виктор Попков. В общем, пусть это и не Таруса с Крымовым и Борисовым-Мусатовым, но место тоже культурно значимое».

«Керосинка для Прилук» — картина особо ценного «лианозовского периода». 1966 год. Большая, фактурная, настроенческая. Абсолютно музейный уровень.

ВУЛОХ Игорь Александрович (1938–2012) Ранняя весна. 1970. Холст на фанере, масло. 41 × 63,5

Этот холст принадлежит к особо ценному «белому периоду» мастера медитативной условности Игоря Вулоха. Пейзаж с залитой солнцем снежной равниной. Все как бывает в самом начале весны. Идеальный коллекционный вариант.

ШТЕЙНБЕРГ Эдуард Аркадьевич (1937–2012) Три тарелки (триптих). Сентябрь месяц. Небо-земля. Черное солнце. 1992. Фарфор. Диаметр 24,5 см (каждая)

Прочитаем, что написано на обороте: «Рисунок Эдуарда Штейнберга "Сентябрь месяц". 1991. Тарелка выполнена в 1992 году в количестве 25 штук. Данный рисунок — первый из триптиха Э. Штейнберга, выпускаемого Центром современного искусства в Москве и Товариществом "Кузнецовский фарфор" в Дулево». Если кого-то удивит, что на обороте нет подписи, то мы по этому вопросу проконсультировались со знающим человеком. И вот что он рассказал: «Да, это практически первый опыт переноса работ шестидесятников на фарфор. Видимо, сочли, что пространного штампа на обороте достаточно для подтверждения подлинности. На сегодня это довольно уникальные тарелки». Обратите внимание, что все тарелки имеют номер 13, не из разрозненных комплектов. Это тоже редкость. И да, тарелки из этого тиража опубликованы в каталоге «Фарфор шестидесятников» (Галерея «Романовъ» / Москва: Бонфи, 2012) на стр. 74–75

МАКАРЕВИЧ Игорь Глебович (1943) № 12. The Hanged Man. Картон, гуашь, см. т. 44,5 × 30

Карта номер 12 старших арканов колоды Таро сулит сложную ситуацию тому, кому она выпадет. Она предсказывает, что придется идти на какие-то уступки. Но чтобы разобраться, в чем именно дело, потребуется дополнительная информация и следующая карта.

В том, что автор этой карты концептуалист Макаревич, можно догадаться с ходу. Ведь вниз головой висит не абы кто, а его любимый Буратино. Только не из сказки Толстого, а продукт раздвоения личности бухгалтера деревообрабатывающего завода Николая Борисова. Душевнобольной бухгалтер одержим идеей единения со всем древесным и постепенного превращения в дерево.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

ПУШНИЦКИЙ Виталий Юрьевич (1967) Из серии «Окна». № 27. 2008. Бумага GVA-RRO, прожигание. 54 × 36 (изображение). 70 × 50 (лист)

Работа очень красивая, тонкая и сложная по исполнению. Это не офорт, не тираж, а уникальная работа в технике прожигания по бумаге. Тому, кто не сумеет подержать ее в руках, попробуем объяснить. Выглядит это изображение как будто тиснение на бумаге. Только с очень тонкими линиями и легкой тонировкой. Все листы из серии «Окна» уникальны. Все подписаны оригинальной подписью. К слову, несколько листов этой серии находится в собрании Эрмитажа.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

БЕНУА Александр Николаевич (1870–1960) Задний двор дома. 1942–1952. Бумага, графитный карандаш, акварель, тушь. 24 × 31,5

Александр Бенуа — художник, критик, историк искусства, основатель объединения «Мир искусства», художественный руководитель «Русских сезонов» Дягилева. В 1926‑м году он эмигрировал во Францию. Так что места, очевидно, изображены уже не наши. Подлинность подтверждена экспертизой НИНЭ имени Третьякова.

БУРЛЮК Давид Давидович (1882–1967) Букет на берегу моря. 1957. Дерево, масло. 30,3 × 23,7

Классический Бурлюк позднего или, как говорят, «зрелого» американского периода. «Букет на берегу моря» был одним из самых востребованных сюжетов в его творчестве. Покупателям американских галерей, с которыми работал Бурлюк, нравилась энергичная, «мазистая» манера и узнаваемый неопримитивистский стиль. Подлинность картины подтверждена экспертным заключением Валерия Силаева.

РУССКАЯ КЛАССИКА

ПЕТРОВИЧЕВ Пётр Иванович (1874–1947) Цветущий май. Вторая четверть XX века (до 1947 г.) Фанера, масло. 28 × 36,7

Пётр Петровичев — ученик Левитана, «передвижник», участник выставок «Союза русских художников». Его пейзажи приобретали братья Третьяковы, музей Александра III и другие. После революции художник остался в России, преподавал, принимал участие в выставках художников-реалистов в нашей стране и за рубежом. Его картины находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев страны. Подлинность пейзажа подтверждена экспертным заключением Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии