Вулох Игорь Александрович (1938–2012)

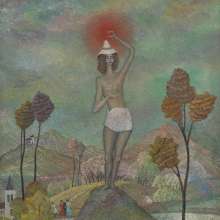

Анонс аукциона ArtSale.info № 264. Целков, Пятницкий, Вулох и другие. 16–22 апреля 2025

- Подробнее о Анонс аукциона ArtSale.info № 264. Целков, Пятницкий, Вулох и другие. 16–22 апреля 2025

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

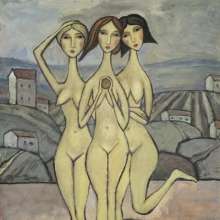

Анонс аукциона ArtSale.info № 260. Вулох, Немухин, Беленок, Савко и другие. 19–25 марта 2025

- Подробнее о Анонс аукциона ArtSale.info № 260. Вулох, Немухин, Беленок, Савко и другие. 19–25 марта 2025

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

© 2019–2026 ArtSale.info