ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

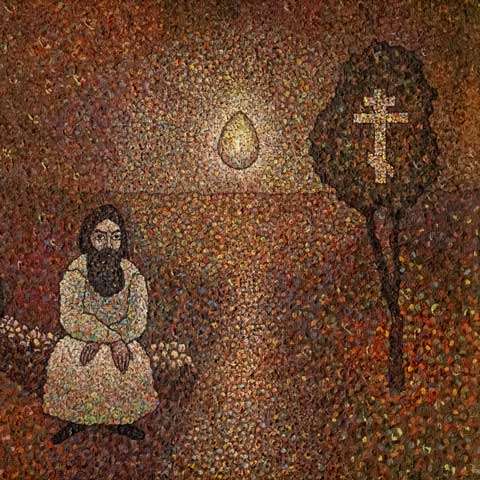

ХАРИТОНОВ Александр Васильевич (1931–1993) Пасха. 1970. Планшет из оргалита, масло. 34 × 38

Классическая работа «проповедника добра» Харитонова из его особо ценного «бисерного» периода. Вещь камерная, как говорят, для близкого общения. И важно, что здесь его флагманская тема — посвящение главному православному празднику.

Харитонов был членом Лианозовской группы. Кроме квартирных выставок, он участвовал в выставке в павильоне «Пчеловодство» 1975 года и в других резонансных выставках «другого искусства». Во времена Горкома на Малой Грузинской Харитонов выставлялся с художниками «двадцатки»: Калининым, Снегуром, Беленком и другими. Сегодня этот автор входит в число самых дорогих художников неофициального искусства.

ВЕЧТОМОВ Николай Евгеньевич (1923–2007) Черная форма. 1995. Холст, масло. 40 × 90

Безошибочно узнаваемый Вечтомов с работой необычной геометрии — с редким соотношением сторон. Николай Вечтомов — новатор символического биоморфного сюрреализма. Он — один из важнейших участников Лианозовской группы, сосед Немухина по мастерской на улице Горького. Интересно, что именно Николай Вечтомов познакомил Немухина с Рабиным. Человек героической биографии: фронтовик, танкист, бежал из немецкого плена, партизанил, вернулся после войны из Европы и благодаря победной неразберихе чудом избежал репрессий. По рассказам автора, его яркая «вспыхивающая» палитра сформировалась под впечатлением от вспышек разрывов, которые он видел на фронте.

ПЛАВИНСКИЙ Дмитрий Петрович (1937–2012) Индейская ритуальная шкура барана. 1991. Картон, масло, авторская техника. 79 × 106

Дмитрий Плавинский входит в пятерку самых дорогих художников-шестидесятников. Его самобытный стиль, который относят к структурному символизму или живописной палеоморфологии, начал формироваться в конце 1950‑х годов, после первого путешествия в советскую Среднюю Азию. Увиденные в поездках по СССР величественные руины и архитектурные памятники древних цивилизаций остались источниками его вдохновения на всю жизнь. Плавинский находил особую красоту и в античных руинах средиземноморья, и в заброшенных избах русского севера, и на старых европейских кладбищах, и на библейских тропах, и на территориях бывшего Дикого Запада.

Работа музейного размера, сложная, фактурная, многослойная. Но это как раз характерно. А откуда у русского художника могла появиться тема индейской ритуальной шкуры? Видимо, объяснение нужно искать в дате написания. 1991 год — это первый год работы художника в США. Плавинскому нужно было покорить новую аудиторию, показать класс. Результат — налицо. «Индейская ритуальная шкура барана» опубликована в книге «Нонконформисты» Натальи Синельниковой на стр. 322. Работа сопровождается экспертным заключением Валерия Силаева.

КРАСНОПЕВЦЕВ Дмитрий Михайлович (1925–1995) Композиция с морской звездой. 1963. Бумага, карандаш, тушь, гуашь. 37 × 41,5

Эта гуашь в 1960‑е годы была подарена Дмитрием Краснопевцевым поэтессе и переводчице Музе Павловой. Позже она находилась в собрании ее сына, известного джазмена Германа Лукьянова. В начале 2020‑х рисунок был продан на аукционе MacDougall’s и вернулся в Россию. «Композиция с морской звездой» относится к особо ценному периоду в творчестве Краснопевцева, который условно начинается на рубеже 1960–1961 годов. Известковые скелеты морских звезд Краснопевцеву привозили друзья из дальних стран. Они были излюбленными «персонажами» его метафизических натюрмортов. Равно как и череп, морская звезда является идеальной «моделью» жанра vanitas — художественного размышления о бренности и скоротечности жизни.

РАБИН Оскар Яковлевич (1928–2018) Соленые огурцы (Concombres au sel). 1993. Холст, масло. 89 × 116

Соленые огурчики разложены на парижской газетке. А на банке написано «Сделано в Израиле». На первый взгляд это может показаться выдумкой, гротеском, оксюмороном. «Ну откуда в Италии мята?» — как говорил персонаж Броневого в «Формуле любви». Но оказывается, израильские соленые огурцы — это их экспортная гордость, товар с уникальными сортовыми свойствами. Так что это не сарказм, а постирония. Сюжет для Рабина суть автобиографический: еврей, ставший лидером русского художественного подполья, после долгих лет изгнания встречает осень во Франции. В этом смысле «Соленые огурцы» по сюжету — это все тот же рабинский «Паспорт», только написанный в иной системе образов.

Рабин пережил лишивший его гражданства СССР. В 1993 году, когда была написана эта картина, состоялось его триумфальное возвращение к русскому зрителю, которое началось с персональной выставки в Русском музее.

ШТЕЙНБЕРГ Эдуард Аркадьевич (1937–2012) Композиция (апрель 1980). 1980. Холст, масло. 71 × 65

Геометрический предэмиграционный Штейнберг. На рубеже 1980–1981 годов в его композициях появляется загадочная единица. Возможно, это символ какой-то этапности: новое десятилетие — новое начало. А может, просто эстетически красивый первосимвол в дополнение к неизменным кругам и линиям. Кто знает точно — расскажите.

Подлинность работы подтверждена экспертным заключением Валерия Силаева.

ВУЛОХ Игорь Александрович (1938–2012) Интерьер. 1976. Холст, акрил. 50 × 80

Эта картина Вулоха ценного периода, 1976 года, участвовала как минимум в двух выставках, опубликована минимум в двух каталогах. Раньше она была в коллекции Иосифа Бадалова и участвовала в резонансной выставке «Традиция нонконформизма».

- Войдите, чтобы оставлять комментарии