ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

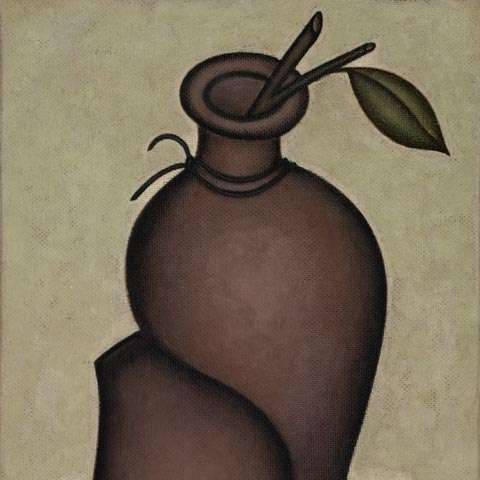

КРАСНОПЕВЦЕВ Дмитрий Михайлович (1925–1995) Два кувшина и камень. Вт. пол. 1960‑х — не позднее 1971. Оргалит, масло. 46 × 32

Краснопевцев особо ценного периода. Натюрморт «Два кувшина и камень» по стилю датируется концом 1960-х — началом 1970-х. В любом случае он написан не позднее 1971 года, о чем свидетельствует авторская дарственная надпись на обороте. Здесь есть все, что ищут коллекционеры Краснопевцева: поэзия, гармония, равновесие, восторг покоем. Не все знают, что натюрморты Краснопевцева зачастую имеют свой тайный сюжет. И эти безмолвные кувшины можно рассматривать как драму одушевленных персонажей. Подлинность картины подтверждена экспертом Валерием Силаевым и исследователем творчества художника Александром Ушаковым. Она будет включена в новый каталог живописи Дмитрия Краснопевцева, подготавливаемый Ушаковым.

БЕЛЕНОК Пётр Иванович (1938–1991) Мужские параллели. 1990. Оргалит, коллаж, см. т. 117 × 84,5

Сложная, яркая, большая, чуть меньше метра двадцати в высоту, декоративная, музейного уровня. Классический панический реализм, с элементами восточной эстетики. В этот раз обошлось без женских персонажей в коллаже (что как раз очень характерно для Беленка), зато драматургии хоть отбавляй.

Пётр Беленок — один из главных новаторов послевоенного неофициального искусства. Магистральной темой его творчества было концептуальное препарирование катастрофы. Но сходство с природным катаклизмом в его картинах всегда лишь отдаленное. Скорее речь идет о метафоре борьбы добра со злом в ситуации, когда силы неравны, но надежда остается.

НЕМУХИН Владимир Николаевич (1925–2016) Бубновый валет. 2000. Холст, левкас, акрил, графитный карандаш. 100 × 78

Метр в высоту. Это немухинский критерий музейного формата. Картины такого размера он делал самым трудоемким способом — долго, кропотливо, выверенно. Неслучайно именно они становились родоначальниками серий и тиражей. И это как раз один из таких документально зафиксированных случаев. Дело в том, что на обороте своей рукой Немухин сделал запись: «Данная работа является изначальным оригиналом в серии работ Бубновый Валет, к которым относится в том числе работа День Ночь. Вл. Немухин — 2002». Словом, музейный формат с историей. Находка для коллекционеров!

ВУЛОХ Игорь Александрович (1938–2012) Пейзаж. 1976. Холст, масло. 64 × 76

И снова вещь особо ценного периода. Вулох, пейзаж 1976 года — вид, словно из иллюминатора. Вулоха относят к эстетическим нонконформистам в противовес нонконформистам политическим. Казанский талант, воспитанный на наследии Фешина, в начале 1960-х крепко разочаровал учителей-академиков, перейдя на сторону абстрактного экспрессионизма. Но именно в этом направлении ему во всей полноте удалось реализовать свою самобытность. Сегодня Вулох — одна из знаковых фигур послевоенного советского искусства.

РАБИН Оскар Яковлевич (1928–2018) Соленые огурцы (Concombres au sel). 1993. Холст, масло. 89 × 116

Соленые огурцы из Израиля с французской этикеткой, да еще и в осенних листьях — это личная метафора. Рабин описывает три прожитые судьбы, вспоминаемые на склоне лет. Еврей по рождению, он стал символом русского интеллектуального бунта. Потом оказался в изгнании во Франции — казалось бы, обреченный на забвение в родной стране. Но вышло иначе: Рабин пережил выгнавшее его государство и триумфально вернулся к публике. Картина написана в 1993 году — в год проведения первой персональной выставки Оскара Рабина на родине, в Русском музее. Для художника это был год подведения творческих итогов. Неслучайно «Соленые огурцы» в определенном смысле можно считать переложением темы его знаменитого «Паспорта», только реализованной иными символическими приемами.

ШТЕЙНБЕРГ Эдуард Аркадьевич (1937–2012) Композиция (декабрь 1982). 1982. Холст, масло. 95 × 92

Классическая геометрическая абстракция Штейнберга. 1982 год. Доэмиграционный период. Внушительный, почти метровый размер. Эдуард Штейнберг — художник круга «Сретенского бульвара», куда входили Кабаков, Булатов, Соостер, Янкилевский. За его плечами — участие в исторических выставках в ДК «Дружба» 1967 года и в павильоне ВДНХ «Пчеловодство» 1975 года. Эмигрировал вскоре после начала перестройки, в 1988 году.

РУССКАЯ КЛАССИКА

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (1862–1943) Снежные дали. 1900‑е. Этюд к картине «Зимой в скиту» 1904 года. Холст на картоне, масло. 13 × 22

Михаил Нестеров — автор знаменитых полотен «Видение отроку Варфоломею» и «Пустынника», художник общества «Мир искусства» — лицо русского религиозного символизма. И мало кто вспоминает, что в 1938 году старик попал в Бутырку, его зять был расстрелян, дочь отправлена в лагеря. А в 1941 году (за год до смерти) Нестеров неисповедимым образом стал лауреатом Сталинской премии.

Сама большая картина «Зимой в скиту», к которой написан этот этюд, сейчас находится в Башкирском художественном музее имени Нестерова. Она относится к числу «романов в красках», созданных под впечатлением книг Павла Мельникова-Печерского. В одной из них речь как раз о девушке, страдающей от несчастной любви в монастырских стенах. Впрочем, драма, разыгравшаяся на большом холсте, остается за кадром. Наш этюд — это лишь восхищение красотой русской природы. Тонкий, романтичный зимний пейзаж. Подписной. С экспертизой.

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА Александровна (1882–1960) Цветы и ягоды на столе в саду. 1920–30‑е. Бумага, акварель. 32,5 × 38

«Неужели Княгиня Ольга?» — воскликнул разбирающийся посетитель, когда эту работу принесли к нам в офис. «Да. Узнаваемая!» — не без удовольствия ответил продавец. Великая княгиня Ольга Александровна (Куликовская по мужу) — младшая дочь Александра III. Таланливая акварелистка, она регулярно выставлялась на выставках Общества имени Крыжицкого в Санкт-Петербурге. И даже была его председателем с 1912 до самой революции. В 1919 году она смогла уехать в Данию. Там продолжила заниматься графикой, выставлялась на выставках по всей Европе — в Лондоне, Белграде, Берлине. После войны переехала в Канаду. Подлинность акварели подтверждена экспертизой Валерия Силаева. «Нежные, прозрачные мазки краски, утонченные цветовые и тональные отношения, мастерская, точная передача состояния и настроения изображенного натюрморта — вот что отличает эту работу художницы», — отмечает в своем заключении эксперт.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии