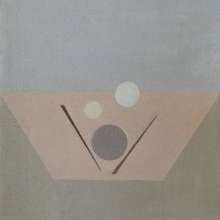

Штейнберг Эдуард Аркадьевич (1937–2012)

Вспомнить всё. Разбираемся с картиной Эдуарда Штейнберга

- Подробнее о Вспомнить всё. Разбираемся с картиной Эдуарда Штейнберга

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Анонс аукциона ArtSale.info № 160. Штейнберг, Харитонов, Зверев, Целков и другие. 1–7 марта 2023

- Подробнее о Анонс аукциона ArtSale.info № 160. Штейнберг, Харитонов, Зверев, Целков и другие. 1–7 марта 2023

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

© 2019–2025 ArtSale.info